Mon cher Stéphane,

La contre-révolution, car c’est de ça qu’il s’agit ces temps-ci, est en marche aux États-Unis. Depuis le 5 novembre, elle est tweetée et podcastée à grand bruit et les codes traditionnels de l’exercice sont brisés par la nouvelle équipe. On ne s’en étonnera pas vraiment. La transition présidentielle, ces semaines qui s’écoulent entre l’élection et la prestation de serment a toujours eu ses rites et ses rythmes, faisant de cette période un moment politique un peu suspendu. Il est de règle que le président élu n’interfère pas trop ouvertement dans le jeu politique tandis que le sortant s’engage à lui faciliter son arrivée - ou dans ce cas son retour - à la Maison-Blanche. Avec Trump 2, on peut réécrire le livre. On dira qu’il prend la place qui lui est laissée par l’éclipse totale de Joe Biden, mais tout de même.

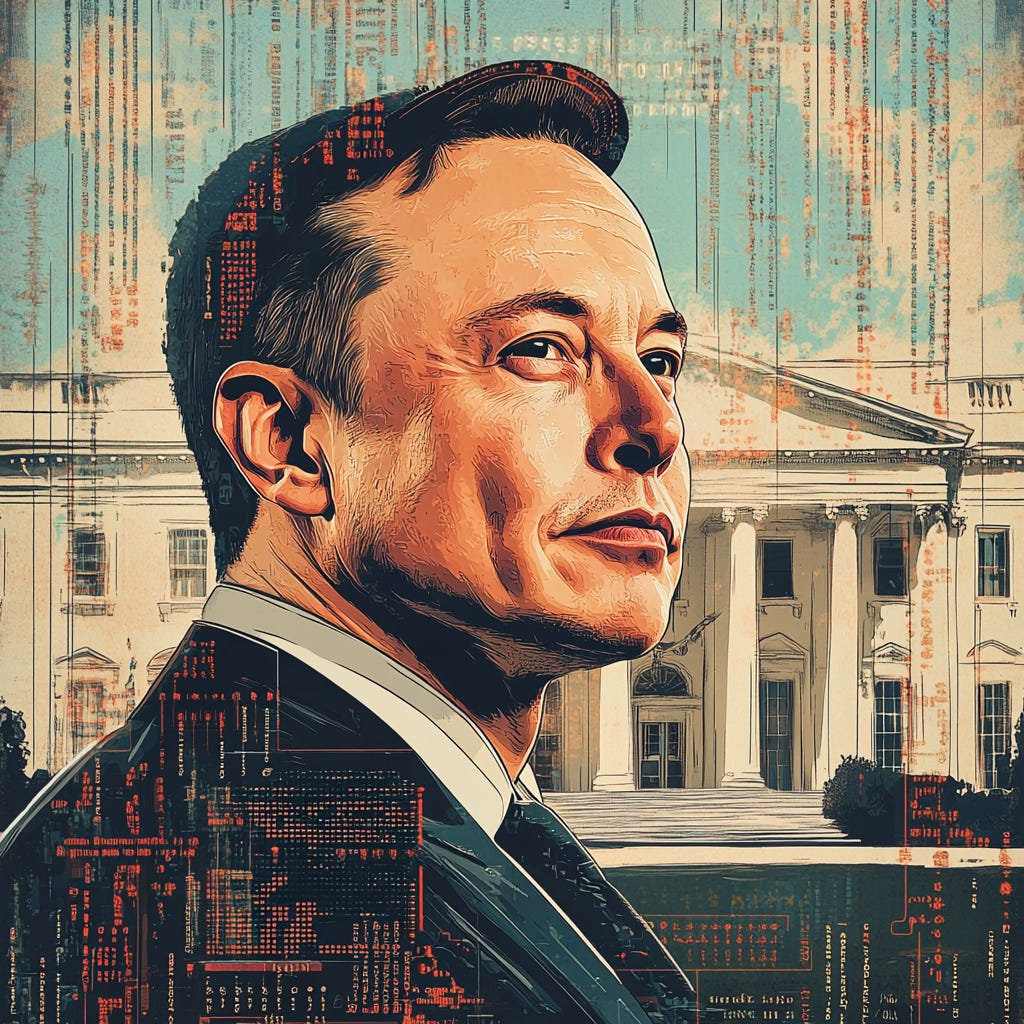

Donald Trump se livre depuis le premier jour à un exercice d’agitation politique sans précédent dans l’histoire récente. L’espace qu’il offre à Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla et de Starlink, est à proprement parler stupéfiant. Et la radicalité de son projet ne fait désormais plus aucun doute. Nous ne sommes pas dans un schéma d’alternance, mais bien de table rase. Se méprendre sur les intentions et les objectifs de Donald Trump et de son équipe ne me semble pas dénué de risques sérieux ; voilà qui pourrait nous condamner à errer dans la réponse à apporter à une Amérique en rupture, infiniment plus insaisissable que jamais. Tenter de comprendre le trumpisme, ce qui anime les porteurs du projet, mais également la manière dont ils entendent le diffuser est primordial.

“Voir ce qu’on a sous le nez demande un effort constant” - George Orwell

Une première erreur de lecture consisterait à voir la victoire de Donald Trump comme une nouvelle itération de la première révolution conservatrice des années 80, un post-reaganisme pour le XXIe siècle en quelque sorte, qui serait le résultat d’une continuité dans l’évolution du conservatisme américain. Il n’en est rien. Le débat fait rage autour de l’héritage de Ronald Reagan. Quand Liz Cheney, la fille de l’ex-président Dick Cheney, députée ultraconservatrice, prend la vice-présidence de la Commission parlementaire qui enquête sur le 6 janvier et conclut que Donald Trump a bien été l’instigateur de cette insurrection, elle le fait au nom de l’héritage de Ronald Reagan et des valeurs traditionnelles du parti. Quand, durant la campagne présidentielle, elle finit par se rallier à Kamala Harris, elle justifie son geste, vu comme une trahison par les Républicains MAGA, en affirmant qu’il « n’y aurait absolument aucune chance que Ronald Reagan puisse aujourd’hui soutenir Donald Trump ».

En vérité, le débat est parfaitement sans objet ; les Républicains MAGA (Make America Great Again) ont raflé toute la mise. Lorsqu’ils évoquent Ronald Reagan, c’est pour le répudier. La nostalgie du reaganisme est juste le « porno des babyboomers », se moque un éditorialiste conservateur, soutien de Trump. « Reagan a eu tout faux sur toutes les grandes questions, la politique, le commerce, l’immigration », estime-t-il.

Le reaganisme ainsi balayé, c’est à l’héritage du Parti démocrate que la nouvelle équipe en passe d’arriver au pouvoir en janvier va s’atteler pour le démonter méticuleusement par sa contre-révolution. Soyons clair, et comme tu le sais, il s’agit pour ceux qui la mènent, d’éradiquer définitivement l’hégémonie culturelle du Parti démocrate, soit le progressisme dans son ensemble, en s’attaquant à l’ensemble des institutions qui le propagent. Animés d’un zèle messianique, ils livrent depuis longtemps bataille sur tous les fronts. Au pouvoir dans quelques semaines, ils mettront les bouchées doubles. « Nous devons institutionnaliser le populisme nationaliste dans ce pays, et la seule manière de le faire est en prenant les institutions, en les purgeant, en les réformant et en les refaisant à l’image du peuple américain, les classes populaires de ce pays », déclarait récemment le fraichement sorti de prison Steve Bannon, l’une des nombreuses âmes damnées de Donald Trump. Le même Bannon prédit que cette nouvelle ère conservatrice pourrait durer “cinquante ans”, que Nigel Farage sera le prochain premier ministre britannique. (Bannon parlait au Times de Londres.)

N.S Lyons, un blogueur influent dont le pseudonyme cache un haut fonctionnaire acquis à Donald Trump écrit dans la même veine combattante : « La réélection de Trump représente une véritable faim populaire de réforme systémique, et en particulier une réaffirmation robuste du pouvoir démocratique, et de l’esprit démocratique, face à l’oligarchie managériale, son État non élu, et ses nombreuses pathologies sociales, y compris la folie idéologique ‹ woke ›. Si elle est bien exploitée, cette réaction populaire a le potentiel d’entamer un véritable recul du contrôle managérial — non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Mais cette énergie n’aboutira à rien sans un effort intense et coordonné pour l’organiser, la diriger et l’utiliser pour surmonter la résistance inévitable de l’État managérial, pour qui les enjeux sont vitaux ».

La victoire de Donald Trump le 5 novembre, solidifiée par un vote populaire qui manquait en 2016, est ainsi vue par ses vainqueurs comme un rendez-vous avec l’Histoire qu’il ne faut en aucun cas manquer car il ne se représentera pas de sitôt. Ils y voient une occasion unique, en raison d’une constellation de facteurs concomitants, de mettre fin à ce qu’ils décrivent comme une lente descente de l’Amérique dans le chaos et le désordre intérieur ainsi que dans l’impuissance à l’extérieur. Les soutiens de Donald Trump entendent ainsi tirer un profit maximal — figurativement et littéralement — de ce moment marqué par une montée du populisme à l’échelle globale, par un environnement géopolitique agité et mouvant.

Cette contre-révolution a ses manifestes, devenus avec le temps textes fondateurs. Parmi les premiers, celui écrit il y a près de 30 ans par Peter Thiel, cofondateur de PayPal avec Elon Musk, sorti de Stanford avec un master en philosophie avant d’étudier le droit et, fortune faite avec Facebook, de devenir investisseur : « Je reste fidèle à la foi de mes années d’adolescence : la foi en une liberté humaine authentique comme condition préalable au bien suprême. Je m’oppose aux impôts confiscatoires, aux collectifs totalitaires et à l’idéologie qui proclame l’inévitabilité de la mort de chaque individu. Pour toutes ces raisons, je me considère encore comme un « libertarien. Cependant, je dois avouer qu’au cours des deux dernières décennies, j’ai radicalement changé de position sur la question de savoir comment atteindre ces objectifs. Plus important encore, je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles”.

C’est sa critique, devenue détestation, des classes politiques dirigeantes et des technocrates, qui en 2016 avait poussé Peter Thiel à basculer dans le camp de Trump, rompant les rangs avec les patrons de Big Tech, à majorité démocrate. Les choses, depuis, ont profondément changé. La plupart des titans de la Silicon Valley l’ont désormais rejoint. Par pur intérêt, mais surtout parce qu’ils savent que Donad Trump affaiblira, voire éliminera tous les efforts de son prédécesseur de mettre en place un cadre régulatoire pour encadrer le développement incontrôlé des technologies. De l’IA aux cryptomonnaies, ils voyaient dans les efforts de l’administration Biden des contraintes insupportables à leur “liberté” d’entrepreneurs, et pour les plus extrêmes comme Musk ou Thiel, un amollissement progressif et fatal de l’Amérique entrepreneuriale. Leur route et libre. (J’y reviendrai longuement dans une série de billets prévus en début d’année.)

Il est donc essentiel de saisir que le centre de gravité conceptuel de cette transition mal nommée est en Californie, pas en Floride, davantage à Palo Alto qu’à Mar-a-Lago. Donald Trump ne partage pas uniquement des affinités idéologiques avec Elon Musk ou Peter Thiel : il a aussi choisi d’en appliquer le modus operandi à la politique. En premier lieu, « break things and move fast », le mantra originel de Mark Zuckerberg — qui vient de lui faire allégeance. La formule postule que, dans la course à l’innovation, la vitesse prime, au détriment de la sécurité, de l’éthique et plus fondamentalement du bien commun. Malgré leurs autoproclamations à changer le monde pour le mieux, à répondre aux défis les plus urgents de la planète, les titans de la tech n’ont aucune considération pour les conséquences sociétales de leurs inventions. L’innovation prime, à tout prix, coûte que coûte.

Donald Trump est ainsi pour eux le porteur idéal de leur vision du monde. Ils savent qu’il les laissera faire. À l’instar d’Elon Musk, ils l’ont payé pour ça.

J’y reviens, la contre-révolution pourrait faire long feu, l’opposition finira par s’organiser, l’équipe aujourd’hui assemblée pourrait imploser une fois au pouvoir, minée par des guerres intestines, ou par ses contradictions flagrantes: si la critique de l’Etat administratif, du “deep state”, de la bureaucratie, repose sur le fait que ses agents n’ont pas été élu, que dire, une fois encore du rôle que joue aujourd’hui Elon Musk? Donc oui, mon cher Stéphane , la contre-révolution est en marche mais elle n’a pas encore vaincu. La disruption, ce concept si cher à la Silicon Valley - et si couteuse pour beaucoup - est, elle, en revanche assurée. Je te laisse méditer durant les fêtes que je te souhaite excellentes.

–PHM

Cher Philippe,

On se demandait, dix jours avant la présidentielle du 5 novembre, pourquoi le milliardaire, fondateur d’Amazon et propriétaire du Washington Post, Jeff Bezos avait enjoint le quotidien de la capitale de ne pas apporter à travers un éditorial son soutien à la démocrate Kamala Harris. L’éditorial était pourtant prêt et cadrait avec une tradition perpétuée pendant 36 ans. On a eu la réponse ces derniers jours. Jeff Bezos a dîné il y a quelques jours avec Donald Trump et … Elon Musk à Mar-a-Lago. Si le fondateur d’Amazon s’était livré à une guerre des mots avec Elon Musk peu après la présidentielle, tout semble oublié. Il partage sans hésitation le plan de coupes drastiques dans les effectifs de l’administration américaine proposées par Elon Musk à la tête de son Département de l’efficience gouvernementale (DOGE). Jeff Bezos se dit désormais “très optimiste cette fois” au sujet de la stratégie de Trump en matière économique et technologique. Les patrons de Meta, Mark Zuckerberg, et de Google Sundar Pichai ne sont pas sur une autre longueur d’ondes, ayant tout deux passé par Mar-a-Lago.

Cette prise de pouvoir de la tech sur la politique, comme tu le soulignes Philippe, est effrayante. On a eu droit à un premier exemple qui a très mal fini tant pour Donald Trump que pour Elon Musk. Si ce dernier a, comme un Jules César, tourné son pouce vers le bas pour signifier son refus du compromis budgétaire trouvé entre Républicains et Démocrates pour éviter une fermeture de l’administration (government shutdown), provoquant un chaos indescriptible au Congrès, sa tentative a échoué. Le camp Trump a eu droit à une rébellion de Républicains conservateurs qui ne souhaitaient pas une levée sans limite du plafond de la dette. Est-ce que ce scénario va se répéter à l’avenir? Difficile à dire, mais l’incompétence affichée par les différents ministres nommés par Donald Trump risque d’avoir un coût à moyen terme.

Pour ce qui est d’Elon Musk, on n’a jamais vu une telle emprise d’un milliardaire sur la politique. Et visiblement, le patron de Tesla ne connaît plus de limites. Après l’attentat à la voiture bélier à Magdebourg, en Allemagne, il a exhorté le chancelier allemand, un “idiot incapable”, à démissionner. Il a même qualifié le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) de seul capable de “sauver l’Allemagne”. Le doute par rapport à ses affinités idéologiques n’est plus permis. Il soutient également le populiste britannique Nigel Farage ou encore le président argentin Javier Milei, félicité pour avoir tranché à la “tronçonneuse” dans le budget de l’Etat.

Le psychodrame autour du budget est révélateur de l’incapacité de l’équipe Trump d’inscrire son action (prématurée, comme tu le dis Philippe, Trump n’étant pas encore à la Maison-Blanche) dans un cadre institutionnel. Sur un point, elle a raison de mettre en lumière le ridicule du plafond de la dette qui donne lieu chaque année à des chantages et des psychodrames qui ne cessent de fragiliser l’économie américaine. Mais la manière Trump ne convainc personne. Et à ce stade, on l’a vu avec une première rébellion des républicains conservateurs, offrir une capacité sans limite à Donald Trump de dépenser les deniers publics ne semble pas une bonne idée.