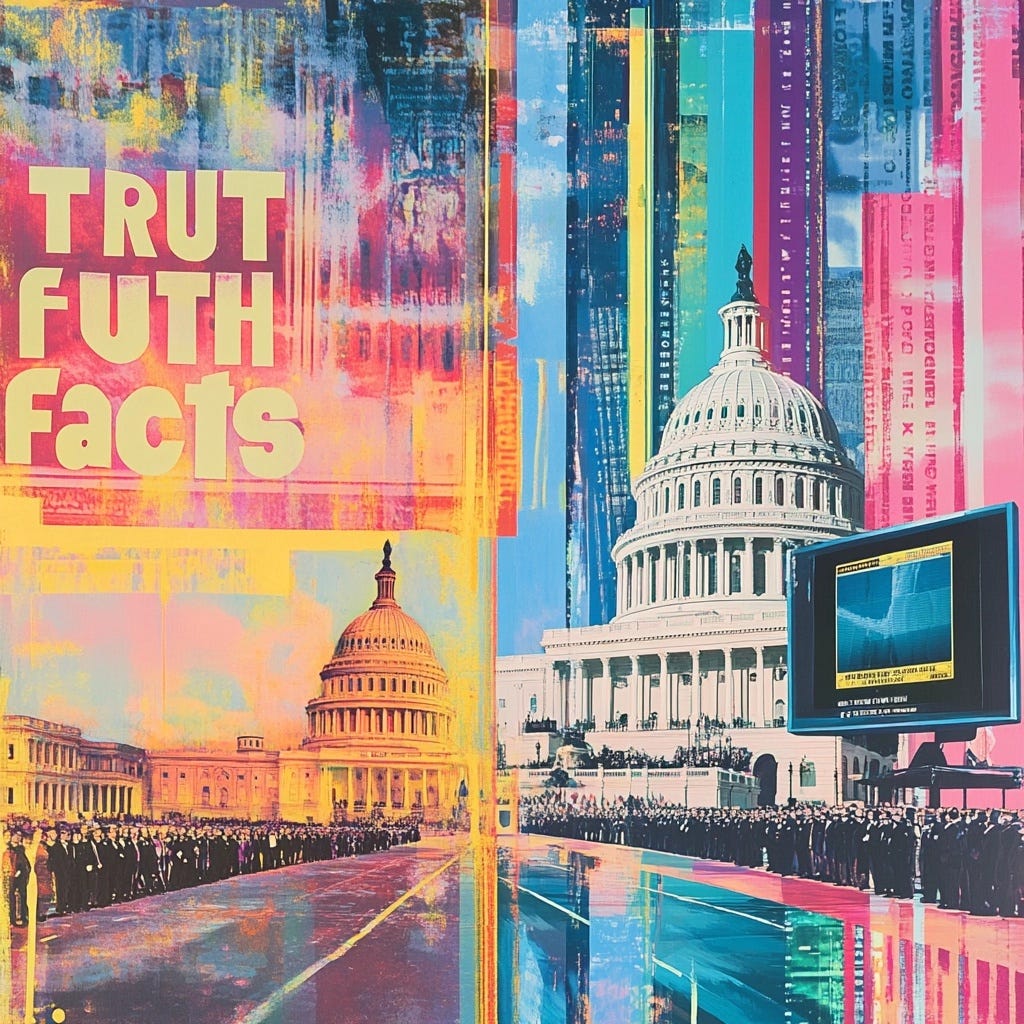

#9: La vérité, première victime du discours d'investiture de Donald Trump

Et le fantôme de Silvio Berlusconi.

Cher Philippe,

Peu après le discours d’investiture de Donald Trump, l’historien des présidences américaines, Timothy Naftali a exprimé sa vive préoccupation au sujet de la vérité. Il faisait référence, à l’omniprésence à Washington des grands patrons de la Silicon Valley, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook voire Sundar Pichai. Leur énorme influence sur la société américaine et désormais sur l’administration Trump lui fait craindre un refus, de la part de ces milliardaires, de faire ce qui devrait être leur mission première: s’assurer de la véracité des faits. Pour Timothy Naftali, ils risquent de conforter le 47e président dans les mythes qu’il s’est créés et de ne rien entreprendre, sur leurs réseaux sociaux respectifs, pour tenter de rétablir les faits.

Philippe, tu te souviens comme moi du discours dystopique de Donald Trump lors de sa première investiture en 2017 où il parlait d’un “American carnage”. Cette fois, devant une foule totalement acquise à sa cause dans la Rotonde du Capitole, il a concrétisé les peurs de Naftali en multipliant les fausses informations. Quand le républicain déclare que la Chine contrôle le canal de Panama qu’il veut reprendre après que les États-Unis le cédèrent en 1999, il propage de la désinformation. Le canal est bien contrôlé par les Panaméens qui mettent en œuvre des règles qui s’appliquent à tous et qui ne privilégient pas Pékin. Il déclara également que l’Iran n’avait plus d’argent pour financer le Hamas et le Hezbollah durant son premier mandat. Une autre fausse information. Sur le plan intérieur, le président laissa entendre à tort que les membres de la Commission d’enquête du Congrès sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 avaient détruit toutes les preuves et informations à disposition ainsi que les enregistrements des auditions de témoins.

L’homme le plus riche de la planète, Elon Musk, ne va en aucun cas œuvrer à la quête de vérité. Il ne cesse de tirer à boulets rouges sur les médias traditionnels dont on peut se passer, dit-il. Bien qu’il diffuse de la désinformation à la tonne, il continue toujours de bénéficier du soutien quasi inconditionnel de grandes figures de Wall Street. Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, actuellement au Forum économique mondial de Davos, le dit sans ambages: “Elon est notre Einstein”. Le patron de SpaceX, de Tesla et de X estime combattre pour la vérité en militant pour une liberté d’expression totale. Or, on l’a vu récemment, quand la liberté d’expression touche à ses intérêts directs, il n’est plus disposé à la défendre. Pour nous journalistes, notre métier défini par la star du Watergate et du Washington Post Carl Bernstein comme “la quête de la version la plus proche de la vérité” n’en devient que plus compliqué. Mais nécessaire!

Comme le dit l’éditorialiste du Financial Times Edward Luce, avis que je partage, nous assistons, cher Philippe, à un “changement de régime”. Le discours d’investiture, qui marque habituellement, dans un esprit bipartisan, le respect des institutions, a cette fois-ci donné le ton de la future administration Trump dont le principal modus operandi sera la confrontation. Mais qui dit confrontation, dit possibles rivalités. Un premier départ est annoncé dans l’équipe Trump: Vivek Ramaswamy qui devait diriger, avec Elon Musk, le Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) censé trancher dans les dépenses et effectifs de l’administration fédérale. Motif: ils auraient tous deux des philosophies différentes…

Ce qui a été frappant dans le discours de Trump, c’est qu’il parlait bien de “America First”, mais contrairement à son leitmotiv selon lequel il mettra fin à toutes les guerres où les États-Unis jouent un rôle, il a montré une agressivité manifeste en réitérant de manière univoque sa volonté de reprendre le canal de Panama. Aucun mot en revanche sur ce qui a poussé des millions d’Américains à voter pour lui: le pouvoir d’achat, la baisse des prix et de l’inflation. Il n’a pas répondu aux préoccupations des ménages modestes américains. Il a surtout, estime la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, déroulé le tapis rouge aux milliardaires et millionnaires du pays. La question que soulèvent ses débuts tonitruants est la suivante: combien de temps les classes laborieuses qui ont voté pour lui croiront encore aux promesses du 47e président ou quand décèleront-elles la supercherie?

S’il devait encore y avoir un doute sur la direction que va prendre l’Amérique sous la présidence Trump, le discours d’investiture et les dizaines de décrets présidentiels (executive orders) qu’il a signés lundi l’ont levé. Donald Trump remet en question la transition écologique cruciale mise en route par Joe Biden et les 400 milliards de dollars prévus dans l’Inflation Reduction Act. Il jette aux orties la notion d’intangibilité des frontières consacrée dans l’Acte d’Helsinki de 1975. Il lève tout encadrement des sociétés de tech qui investissent des milliards dans l’intelligence artificielle. Il promet enfin de remettre en question un principe ancré dans la Constitution: le droit du sol.

Et toi, cher Philippe, quelle première lecture des premiers jours de Trump à la tête des États-Unis fais-tu?

-Stéphane

Mon cher Stéphane, tu veux vraiment que je te le dise? Quatre jours après sa prestation de serment, la saturation que je redoutais atteint déjà chez moi un niveau record! Je viens d’écouter son intervention au WEF. Je n’ai pas tenu jusqu’au bout. L’obséquiosité de certains “Davosmen” a fait le reste. Je plains vraiment le sort de nos confrères qui doivent couvrir l’actualité de DT. Pour revenir à notre mouton digital hebdomadaire, bien que nous ayons choisi de ne pas en parler avant, je constate avec intérêt que nous avons été bon an mal an frappés par la même chose lors de son discours. Ce qui, chez moi, avec quelques redondances avec tes lignes, donne ceci:

À n’en pas croire ses yeux. L’Amérique en dissonance cognitive.

Comment ne pas célébrer ce transfert pacifique du pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden, dans cette Rotonde même du Capitole qui, il y a quatre ans, avait été assaillie par des insurgés violents, aujourd’hui graciés par celui-là même qui avait incité cette insurrection. Comment, face au désordre et à l’avilissement du jeu politique sous les coups du populisme, ne pas justement trouver refuge et espoir dans la continuité des institutions et dans leurs rituels. « Welcome home », a par exemple gracieusement lâché Joe Biden en accueillant son successeur à la Maison-Blanche par cette matinée glaciale de lundi. Les deux hommes, 45/47 et 46 ont ensuite fait ensemble le trajet - pour Joe Biden l’ultime - entre 1600 Pennsylvania Avenue, l’adresse de la Maison-Blanche, et le Capitole. Il y a quatre ans, on s’en souvient, un Donald Trump alors humilié et éconduit au sein même d’une partie du Parti républicain, avait littéralement décampé de la Ville fédérale, et, dans un geste de souverain mépris pour la fonction présidentielle et les institutions, avait rageusement choisi de ne pas assister à la prestation de serment de celui qui l’avait battu. Oui, l’Amérique a pu penser lundi par ce transfert pacifique du pouvoir qu’elle était revenue de loin, que la dentelle complexe des « checks and balances » tenait bon, malgré tout. Je reste sceptique, malgré les premières décisions de certains juges qui tentent déjà de bloquer certains de ses décrets.

Il m’est apparu que ces images étaient en partie trompeuses, qu’elles s’inscrivaient simultanément dans la continuité et la rupture. Mon cher Stéphane, dans un pessimisme assumé, j’y ai, pour ma part, vu bien davantage l’image rémanente d’un ordre politique finissant que le rebond d’une démocratie vigoureuse. J’ai entendu le discours des commentateurs américains célébrer l’événement comme une forme de déni de réalité. Dans un détachement entre le signifiant, la forme, et le signifié, le fond, j’ai en fait vu derrière cette chorégraphie ancienne une bascule dans un nouvel arrangement inquiétant du pouvoir politique américain. Je m’y arrête donc. À nouveau, j’ai envie de te dire, puisque cela fait suite à quelques-unes de mes réflexions précédentes.

Quelques jours seulement après son discours d’adieu dans lequel Joe Biden mettait en garde le pays contre l’influence politique croissante d’une poignée de milliardaires, ces « sovereign individuals » que j’évoquais dans un billet récent (#7), cette « oligarchie » dont il craignait l’avènement a, je le pense, littéralement pris corps sous nos yeux lundi.

Mon cher, du discours sur le retour de « l’âge d’or », de la mission divine pour sauver l’Amérique dont il se sent investi après avoir échappé à un assassinat, au-delà de l’inventaire des décrets qu’il s’apprêtait à signer, j’ai trouvé proprement saisissant de voir Donald Trump, sa famille, et les membres désignés de sa future administration être entourés des titans de Silicon Valley. À les voir tous de plain-pied sur la scène, souriant comme une bande de potes malgré leurs intenses rivalités, il était patent qu’ils ne se considéraient pas comme les invités et les simples spectateurs de cette prestation de serment, mais comme de nouveaux acteurs du pouvoir. Oui, lundi, une coterie nouvelle s’est mise en ordre et en marche. Les titans de la tech n’avaient d’« invités » que le nom. Ils avaient payé leur place et venaient s’assurer qu’ils encaisseraient bientôt leurs dividendes.

Certains objecteront que rien n’a changé, que l’argent a toujours joué un rôle dans la politique américaine, que la proximité entre Wall Street et la Maison-Blanche, tous partis au pouvoir confondus, est vieille comme le capitalisme lui-même. Tu as couvert sa présidence: il n’y a pas si longtemps, beaucoup avaient jugé coupable la mansuétude de Barack Obama à l’égard des responsables de la crise financière de 2008, dont aucun ne dut faire face à la justice.

Mon cher Stéphane, gomme de cette photo les familles, les enfants, ceux qui ne comptent pas politiquement, et ce qu’il reste est le portrait d’une « oligarchie » dans son acception la plus moderne et la plus maligne. Moderne en raison de la puissance économique que représente Big Tech aujourd’hui. Maligne, car ces hommes contrôlent l’espace numérique. Ces deux éléments marquent une rupture radicale avec le passé. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Sundar Pichaï et Tim Cook, tous présents à Washington lundi, sont les patrons de sociétés qui rivalisent aujourd’hui de puissance avec les États. De l’économie à la sécurité nationale, elles ont pris une partie du contrôle d’aspects de nos sociétés qui étaient l’apanage exclusif des gouvernements. Elles exercent une souveraineté globale, ne sont pas limitées par les frontières nationales, elles sont devenues des acteurs géopolitiques d’importance dans ce que le politologue Ian Bremmer nomme un monde « techno-polaire ».

Enfin, et peut-être avant tout, ce sont elles qui contrôlent l’ensemble des instruments et des technologies de l’espace communicationnel et informationnel. Les médias traditionnels, les journaux, les chaînes de télévision, sont sur le déclin, leur audience et leur importance sont réduites, leur modèle économique largement dans une impasse. Seuls 1.7 million d’Américains ont regardé l’investiture de Trump sur CNN lundi, 10 sur Fox. C’est Big Tech encore qui a amené l’ère de la post-vérité et de la désinformation. Et Big Tech toujours qui, dans une perversion de la notion de la liberté d’expression, cautionne maintenant l’abandon de la vérification des faits.

( Permets-moi d’ouvrir une parenthèse digressive en forme de plaidoyer pro domo: comme toi je ne me fais guère d’illusion sur l’impact de ce que nous faisons avec nos échanges épistolaires. Mais je me félicite aussi de cet acte de journalisme artisanal de résistance et ne boude pas le plaisir de voir que le nombre de nos lecteurs augmente à chaque livraison. Merci à vous. Fin de la parenthèse. )

J’en terminerai pour ce premier billet consacré à Trump 2 +4 jours en citant un papier récent de Francis Fukuyama, l’homme de la « fin de l’Histoire », l’une des citations modernes les plus mal comprises. Il développe et analyse ce que j’exprime succinctement plus haut et le fait par un détour par l’Italie et Silvio Berlusconi pour parler de la stratégie d’Elon Musk:

« L’ancien Premier ministre italien est l'inventeur de la forme moderne d'oligarchie, dans laquelle un riche individu utilise son argent pour se frayer un chemin jusqu'à la fonction politique en achetant des propriétés médiatiques, et utilise ensuite sa fonction politique pour protéger ses intérêts commerciaux. (…) Ce modèle a ensuite été repris par les oligarques de toute l'ancienne Union soviétique et de l'Europe de l'Est, d'Igor Kolomoisky et Rinat Akhmetov en Ukraine à Andrej Babiš en République tchèque (qui pourrait revenir au pouvoir l'année prochaine). Tous ont utilisé leurs revenus pour racheter des entreprises médiatiques en déclin, qui les ont aidés à protéger leurs activités. Ces oligarques ont menacé la démocratie d'une manière fondamentale en exerçant une influence politique indue et en favorisant la corruption. (…)

Comme dans le cas de Berlusconi et des oligarques ex-communistes, Musk n’a pas acheté X pour des raisons économiques, pas plus qu'il ne souhaitait défendre la liberté d'expression comme il l'a suggéré. Il a acheté de l'influence politique. X est ainsi passé d'une plateforme légèrement à gauche à un mégaphone MAGA, que Musk utilise plusieurs fois par jour pour diffuser ses propres opinions politiques. » La traduction est la mienne. L’original est ici.

-Philippe

PS: Sur un sujet voisin, le dernier livre de Mark Hunyadi, mérite d’être lu. Accessibles, sans jargon, les cent et quelques pages stimulantes de ce philosophe expert du numérique qui trace à chaque fois dans ses ouvrages un chemin de réflexion original, posent une question essentielle, comment protéger l’esprit humain dans notre condition numérique? Sa proposition, une charte qui reprendrait le principe fondateur du traité de 1982 sur les fonds marins, déclarés alors patrimoine commun de l’humanité. Il se pourrait qu’on trouve dans cette déclaration un modèle et une inspiration pour protéger un bien d’une autre nature : l’esprit humain. Car celui-ci est menacé par le tout numérique et l’omniprésence des écrans, qui altèrent nos facultés et portent atteinte à notre liberté.”

Et à propos du mandat d’efficience gouvernementale confié à Elon Musk, Jovan Kurbalija, le directeur de la DiploFoundation s’interroge sur l’impact possible de l’IA sur la réforme de l’ONU et la Genève internationale. Merci à lui de nous avoir signalé son billet.

Merci de vos aimables commentaires. @Bernard Beroud: comme vous le savez sans doute, les États-Unis n'ont jamais ratifié les Statuts de Rome à l'origine de la création de la Cour pénale internationale. L'administration Biden avait d'ailleurs dénoncé l'inculpation de Benjamin Nétanyahou, la qualifiant de "scandaleuse". @Marton: Je crois que Stéphane et moi partageons votre avis que le retour de Donald Trump est effectivement dû à de très nombreux facteurs. Mais une majorité des électeurs l'ont élu, un choix qu'il convient de respecter.

Bonjour. J'apprécie beaucoup vos chroniques.

Trump ne respecte ni les humains, ni les règles de l'OMC, ni l'OMS ni la signature des USA sur l'accord de Paris... Et maintenant, il invite Netanyahou sans que ce dernier soit arrêté en vertu du mandat d'arrêt de la Cours Pénale Internationale !!!