#7: L'art du "deal" et le nouvel empire américain.

Et enfin bientôt la vérité sur qui a tué J.F Kennedy?

Mon cher Stéphane,

Nous revoilà donc à notre #Trump: Acte 2 après la pause des fêtes. Je pensais, pour cette rentrée, poursuivre ma plongée dans les racines intellectuelles de l’entourage de Donald Trump. (J’en parle brièvement dans un post-sciptum à ce billet) Mais, à moins de dix jours maintenant de sa prestation de serment, c’était sans compter sur sa récente conférence de presse de Mar-a-Lago, amplement commentée par les médias internationaux. Lors de notre décision de démarrer notre Substack, nous nous étions promis de ne pas couvrir Trump 2 par l’actualité, mais d’assumer le pas de recul - et la publication irrégulière - . Rassure-toi, je n’ai aucune intention de déroger à notre règle. Mais, le spectacle de Mar-a-Lago - comment le qualifier autrement?- exige un arrêt sur image. Car, entre provocations, faussetés et exagérations, d’abord dans un monologue désordonné, puis en réponse aux journalistes présents, Donald Trump nous a offert quelques indices de la manière dont, au-delà de sa guerre commerciale annoncée, il entend procéder en matière de politique étrangère.

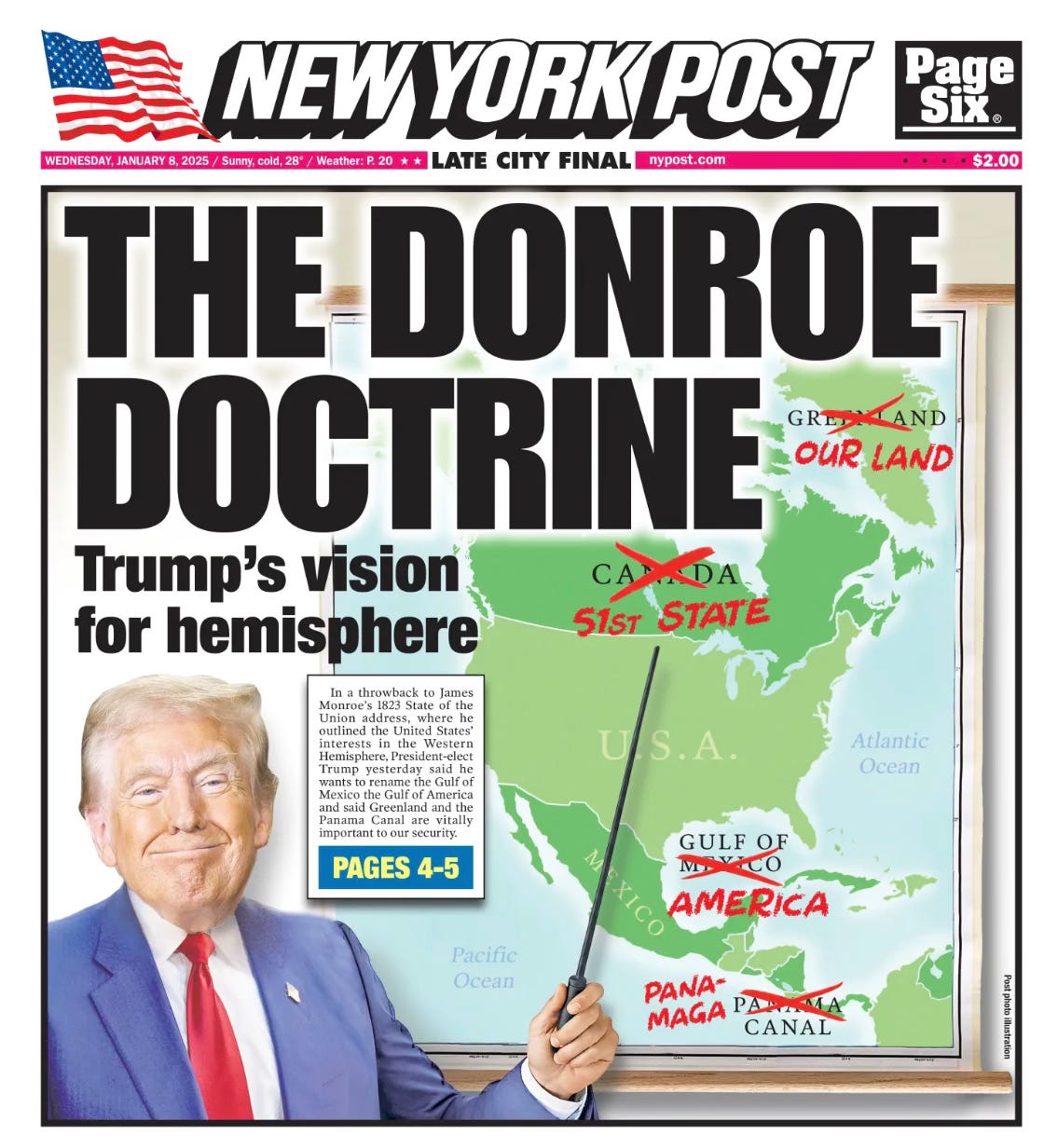

Premier constat, du moins dans son esprit, America First ne signifie pas isolationnisme ou retranchement, mais peut-être justement le contraire. En quelques phrases le président élu a ressuscité la doctrine Monroe vieille de 200 ans sur la légitimité des États-Unis à définir leur zone d’influence sur les Amériques. Dans la foulée, il a repris le déclaratif de Vladimir Poutine sur la provocation de la Russie par l’Occident afin de justifier sa propre volonté de faire main basse sur le Groenland et le canal de Panama. Dans les deux cas, il refuse d’exclure l’usage de la force militaire pour atteindre ses objectifs. Les réactions ont été vives et immédiates. La “une” du quotidien populaire New York Post a joliment résumé le moment.

Ceux qui l’ont regardé, plutôt que de lire les comptes rendus de l’exercice, auront remarqué qu’il est apparu aminci et fatigué, et inhabituellement décoiffé. Durant la campagne, ses adversaires démocrates ont souvent crié à l’injustice de la presse qui pointait le déclin cognitif de Joe Biden du doigt, mais ne se préoccupait pas des effets de l’âge sur Donald Trump, dont les propos étaient souvent parfaitement erratiques. Aux yeux de plusieurs observateurs, cette interrogation a refait surface. Pour certains commentateurs américains, le vieillissement de Trump se manifeste moins dans son aspect physique qu’à travers une fixation obsessive sur certains sujets, l’argent en premier lieu, sur son impression que l’Amérique est toujours financièrement perdante dans ses échanges, y compris avec ses amis et alliés. Enfin, il y a la conviction, encore renforcée depuis sa victoire du 5 novembre, que sa posture brutale explique que cette Amérique qui était “la risée du monde” est, grâce à lui, désormais “respectée”.

Il est fort improbable qu’il mette, au Groenland ou au Panama, ses menaces à exécution. La réalité et la complexité des affaires du monde mènent déjà la vie dure à ses rodomontades de campagne et à sa volonté de conclure la paix en Ukraine “dans les 24 heures”. Il faudra, dit maintenant son envoyé spécial sur l’Ukraine, plutôt compter six mois, durant lesquels le soutien militaire américain sera prolongé.

Mais ces deux exemples, auxquels il faut ajouter la lubie de faire du Canada le 51e État américain, confirment, deuxième constat, ce qu’on anticipait déjà: Donald Trump sera vraisemblablement plus direct, plus brutal et plus transactionnel durant son deuxième mandat qu’il ne le fut lors du premier.

Mon cher Stéphane, l’épisode Mar-a-Lago, a ravivé chez moi une réflexion récurrente au sujet du futur président déjà évoquée dans notre bouquin lorsqu’il était candidat en 2016. Nous écrivions alors: “ Les adversaires de Donald Trump ne peuvent concevoir que les problèmes parfois soulevés par ce candidat xénophobe, sexiste, allié avec les éléments les plus sombres de l’Amérique, puissent être des thèmes politiques légitimes. À commencer par les relations des États-Unis avec ses partenaires commerciaux, les bénéfices réels du libre-échange ou le fonctionnement et le rôle de l’OTAN”. Mais, ajoutions-nous, son approche transactionnelle d’homme d’affaires, son inexpérience politique et son caractère populiste faisaient de lui le mauvais candidat pour amorcer cette correction d’orbite de la politique étrangère américaine.

Cela reste pertinent et le cas du Groenland est aujourd’hui emblématique de ce que nous exprimions alors. Pourquoi procéder par menace alors que, comme l’a récemment confirmé son premier ministre, le Groenland ne souhaite pas être danois ou américain, mais “indépendant” et qu’il est de surcroît parfaitement disposé à un rapprochement économique avec les États-Unis. Autrement dit, toutes les conditions à une négociation diplomatique tripartite entre le Groenland, le Danemark, pays allié et membre de l’OTAN, et les États-Unis sont remplies. La provocation et l’intimidation sont inutiles.

Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais je crains fort qu’elles ne ne sont pas près de cesser. Pour Donald Trump, elles sont en effet moins une tactique de négociation qu’une pathologie.

-PHM

PS:

- Au moment où l’on parle d’une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les aptitudes de négociateur du président élu, qu’il ressasse en parlant de son “art of the deal”, sont au cœur d’une longue analyse pénétrante de Robert Kagan dans The Atlantic. [L’Ukraine] pose un problème immédiat à Donald Trump. Il a promis de régler la guerre rapidement dès son entrée en fonction, mais il doit maintenant faire face à la dure réalité : Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à un règlement négocié qui laisse l'Ukraine intacte en tant que nation souveraine. Poutine y voit également l'occasion de porter un coup préjudiciable à la première puissance mondiale, les États-Unis. M. Trump doit maintenant choisir entre accepter une défaite stratégique humiliante sur la scène mondiale et redoubler immédiatement le soutien américain à l'Ukraine pendant qu'il en est encore temps. Le choix qu'il fera dans les prochaines semaines déterminera non seulement le sort de l'Ukraine, mais aussi le succès de sa présidence.”

-Dans mon dernier billet (#5, je parlais de Peter Thiel , l’entrepreneur de la Silicon Valley, chantre des libertariens et soutien de Trump. Dans un texte aux accents néo-complotiste publié dans le FT, Thiel écrit que l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche apportera “l’apocalypse” au sens premier, soit la révélation d’une conspiration des élites qui auraient eu pour but de cacher la vérité aux Américains sur des événements de leur histoire qui restent violemment débattus, de l’assassinat de J.F Kennedy aux origines du Covid en passant par la mort en prison du financier Jeffrey Epstein. Selon Thiel, seule la “révélation” de ces secrets permettra la “réconciliation” de l’Amérique. Et déjà, écrit-il, “l’internet a gagné la guerre contre les secrets de l’ancien régime”. En conséquence, non seulement, la vérité éclatera, mais les « organisations médiatiques, bureaucraties, universités et ONG financées par l’État, qui délimitaient traditionnellement la conversation publique », seront défaites. Il faut lire Thiel pour comprendre la sphère mentale dans laquelle évolue aujourd’hui l’entourage du futur président.

-Sur les libertariens et leur histoire, relisant le livre “The Soverein Individual” écrit en 1997 par James Dale Davidson et Richard Rees-Mog dans lequel ils prédisent l’avènement d’une nouvelle élite de la connaissance grace à la technologie, je tombe sur cette citation, impossible à ne pas déjà partager avec nos lecteurs avant un prochain billet :

« Au plus haut niveau de productivité, ces individus souverains rivaliseront et interagiront dans des conditions qui rappellent les relations entre les dieux dans le mythe grec [...] Le nouvel individu souverain opérera [...] dans le même environnement physique que le citoyen ordinaire, mais dans un domaine distinct sur le plan politique. Disposant de ressources beaucoup plus importantes et hors de portée de nombreuses formes de contraintes, l'individu souverain redessinera les gouvernements et reconfigurera les économies au cours du nouveau millénaire ».

Nous y sommes.

-PHM

Cher Philippe,

Citer Robert Kagan pour rendre compte du danger que représente la seconde présidence Trump me semble particulièrement pertinent. Ce chercheur et historien américain m’avait beaucoup irrité dans les années 2000 quand, au moment de l’administration de George W. Bush et de son vice-président Dick Cheney, il avait embouché les trompettes des néoconservateurs américains. Aujourd’hui, je jette un regard très différent sur le personnage. Je me souviens d’une interview dans son bureau de la Carnegie Endowment for International Peace à Washington, le long de la Massachusetts Avenue en 2008. Il me disait déjà: “Barack Obama ne sera pas à la hauteur des attentes des Européens.”

En 2016, nous citions dans notre livre Robert Kagan (qui était à l’époque à la Brookings Institution) qui avait vu venir le danger du trumpisme et qui décrivait comment le fascisme allait venir aux Etats-Unis. Il écrivait: “Ce que Donald Trump offre, c’est une aptitude, une aura de force brute et un machisme, un mépris arrogant des bénéfices de la culture démocratique qui, selon lui et ses partisans, a créé une nation faible et incompétente.” Nous ajoutions: “Pour Robert Kagan, le trumpisme est un mouvement qui dépasse déjà son géniteur et qui annonce ce que les Pères fondateurs de l’Amérique ont toujours redouté: la désinhibition des passions du peuple, ce qu’il appelle la «mobocracy».”

Cher Philippe, des voix en Europe et ailleurs s’enthousiasment à l’idée que par sa manière brutale et provocatrice de procéder, Donald Trump serait capable de dénouer des situations conflictuelles et des problèmes qui perdurent depuis des années, voire des décennies. Pour évaluer l’efficacité de la méthode, il suffit de faire le bilan de la première administration Trump. Ce dernier était prêt à annihiler la Corée du Nord si elle ne se dénucléarisait pas. Il réussit à obtenir une rencontre, historique, avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Donald Trump, qui avait même proposé au tyran nord-coréen de le ramener à Pyongyang à bord d’Air Force One, n’obtiendra rien de son homologue. Aujourd’hui, la Corée du Nord a un programme nucléaire plus puissant qu’avant. Elle a même testé récemment ce qui apparaît comme un missile hypersonique. La méthode Trump a montré dans ce cas toutes ses limites.

Dans une chronique intitulée “Trump ravive l’impérialisme du XIXe siècle. Make Russia Great Again”, parue cette semaine dans le Washington Post, le journaliste et animateur de l’émission GPS sur CNN Fareed Zakaria dénonce la “théorie du madman (du fou)” en matière de politique étrangère qui stipule “qu’il est parfois bien pour le président d’apparaître imprévisible, voire même irrationnel car cette attitude prend les adversaires par surprise.” Le journaliste cite le chercheur Daniel W. Drezner. La recherche, selon ce dernier, faite sur la théorie du “madman”, montre que celle-ci, “inventée” par le président Richard Nixon, “n’a produit aucun résultat positif”.

Fareed Zakaria rappelle que les propos brutaux et incendiaires de Donald Trump sur le Mexique tenus lors de sa campagne présidentielle de 2016 avaient finalement favorisé l’élection du candidat le plus antiaméricain à la présidence mexicaine, Andrès Manuel Lopez Obrador. On pourrait ajouter d’autres dossiers qui montrent que la brutalité oratoire ne fait pas encore une diplomatie efficace. La campagne qu’avait menée Donald Trump contre l’accord plurilatéraliste sur le nucléaire iranien avait finalement eu raison d’un traité qui avait pourtant contraint l’Iran à atrophier presque complètement son programme nucléaire. Aujourd’hui, disposant de suffisamment d’uranium enrichi, la République islamique est jugée capable de produire une bombe dans les dix jours. Enfin Donald Trump, qui a la Chine constamment dans le collimateur, avait déchiré le Traité transpacifique de libre-échange conclu par douze pays de la région indo-pacifique dont les Etats-Unis. Or celui-ci constituait sans doute à l’époque la meilleure manière de contrer Pékin dans la région.

Cher Philippe, tu te souviendras certainement d’un épisode qui ne relève pas de la politique étrangère, mais qui en dit long sur la méthode Trump. A Atlantic City, “l’Art of the Deal” de Donald Trump n’avait pas très bien fonctionné. Ses casinos avaient fait faillite et les entreprises sous-traitantes qui avaient construit ces établissements n’avaient, pour nombre d’entre elles, pas été payées… En 1990, il croulait sous une dette de 3,2 milliards de dollars.

-Stéphane Bussard